Savoir et économie, une clé pour l’innovation

Cet article a été initialement publié sur le site strategies-collaboratives.fr le 26 décembre 2014

Vous êtes vous demandé quel est l’impact du savoir sur la réussite des entreprises ?

Et indirectement, quels sont les secteurs d’avenir porteurs sur lesquels il est pertinent d’investir son argent, d’engager ses compétences ou en acquérir de nouvelles?

Ou alors comment faire évoluer son entreprise vers plus de croissance et d’innovation?

Voici un état des lieux sur la nouvelle donne économique, à méditer…

Le savoir devient une ressource clé, et son poids accru dans la conception de produits ou de services semblent créer une nouvelle dynamique économique.

Dès les années 1970, des auteurs développent l’idée que la croissance post-industrielle du futur, sera fondée sur les activités de l’information et du savoir.

Tout d’abord revenons aux fondamentaux sur les cycles de croissances liés aux innovations.

Fondamentaux sur les cycles de croissance

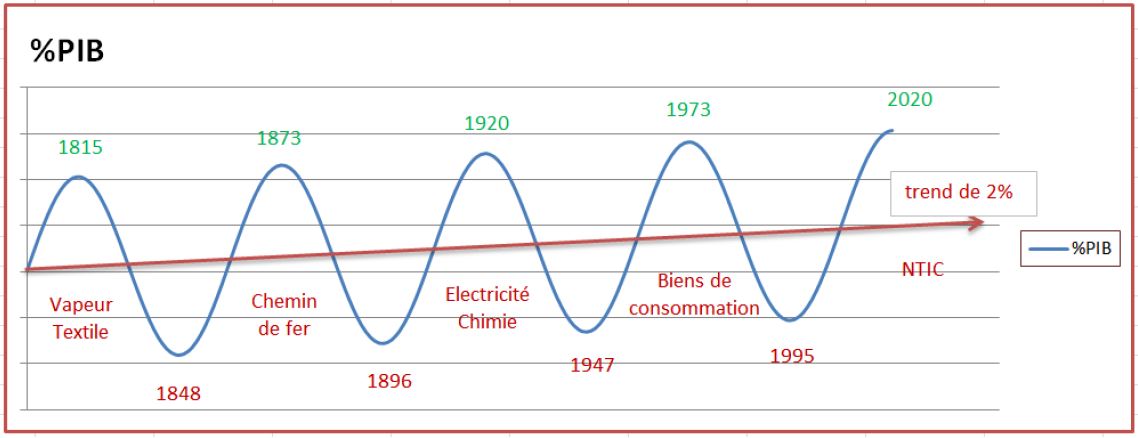

Joseph Schumpeter décrit le capitalisme comme un système en perpétuelle transformation, en cycles, sous l’effet des innovations technologiques.

Mis en évidence dès 1926 par l’économiste Nikolai Kondratiev dans son ouvrage Les vagues longues de la conjoncture, le cycle de Kondratiev présente trois phases distinctes : une phase ascendante (phase A), une phase plateau, et une phase descendante (phase B). Un cycle de Kondratiev est un cycle économique de l’ordre de 40 à 60 ans aussi appelé cycle de longue durée.

Joseph Schumpeter propose une théorie pour expliquer l’alternance des phases d’expansion (phase A) et de dépression (phase B). Il relie les fluctuations de l’économie à l’apparition d’innovations majeures qui surviennent par « grappes » donc au progrès technique. La phase A correspond à la période de diffusion et d’amortissement des nouvelles innovations. Durant cette période, la demande de biens est forte, ce qui permet une augmentation générale de la production et assure donc la croissance économique. Peu à peu, lorsque les agents économiques sont équipés en nouveaux produits, la demande baisse, alors que la concurrence entre les entreprises est de plus en plus rude. On parvient alors au point de retournement du cycle. La phase B correspond à l’élimination des stocks, à la fermeture des entreprises et des filières les moins rentables ce que Schumpeter appelle le phénomène de « destruction créatrice » et à la préparation d’une nouvelle vague d’innovations.

Ces transformations se déroulent suivant les cycles de Kondratiev qui s’enchaînent après l’épuisement de leur potentiel de développement. Certains cycles correspondent aux « révolutions industrielles ».

Et aujourd’hui, vers quel cycle de croissance allons-nous?

Vers le capitalisme cognitif

Le capitalisme a évolué d’un capitalisme marchand et familial vers un capitalisme industriel, et aujourd’hui vers un capitalisme du savoir, ou « capitalisme cognitif¹ »

Ces termes sont employés par (Bouchez, Le management invisible – Autour des travailleurs du savoir, 2008), p.50¹

Ce capitalisme cognitif est le reflet « de l’incorporation croissante des savoirs dans la conception des produits et services¹ ». Il s’inscrit dans « une économie post-industrielle globalisée et largement numérisée¹ », en faisant appel aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (N.T.I.C.).

Ces cycles sont présentés sur le graphique ci-dessous :

La croissance actuelle et future est très liée aux gains de productivité apportés par les nouvelles technologies du numérique. Frédéric Carluer² décrit ce changement :

« Historiquement, quatre cycles longs correspondant à plusieurs innovations majeures ont rythmé la vie de l’économie mondiale depuis plus de deux siècles (sur la base d’une croissance de 2% par an, d’où le trend en oblique). Pour ce qui est du cinquième cycle, il présente aux États-Unis une durée et un profil atypiques, d’autant plus que la hausse de la productivité du travail (…) est particulièrement forte, ce qui accrédite le rôle joué par les N.T.I.C. En un sens, selon M. Castells [2002], ‘’ les progrès de l’informatique et des télécommunications ont permis à une obscure technologie, qui n’avait pas d’application pratique en dehors de l’informatique, de devenir le levier d’une société de type nouveau : la société en réseau’’. Elle marque une rupture radicale par rapport aux technologies précédentes qui se trouvent subitement dépassées (W.Powell, K. Snellman [2004] )».²

(Carluer, 2009) Management et économie du savoir, p.71²

Les technologies du numérique comme moteur de la croissance actuelle et future, expliquent une part de la hausse de la productivité du travail. Elles favorisent le fonctionnement en réseau des organisations. Elles ont également une influence sur la conservation du savoir, son augmentation, et sa vitesse de circulation.

D’après Tapscott & Williams³, « l’augmentation des connaissances se fait à une vitesse et à une ampleur inégalée dans l’Histoire. (…) La quantité de connaissance double tous les cinq ans.³»

Cette évolution économique a un impact sur les entreprises. Examinons maintenant les conséquences sur les entreprises et leurs mutations pour s’adapter à ce nouveau contexte.

La nouvelle donne économique

Il est assez commun aujourd’hui d’employer les termes « attitude client », « collaboration », « entreprise étendue ».

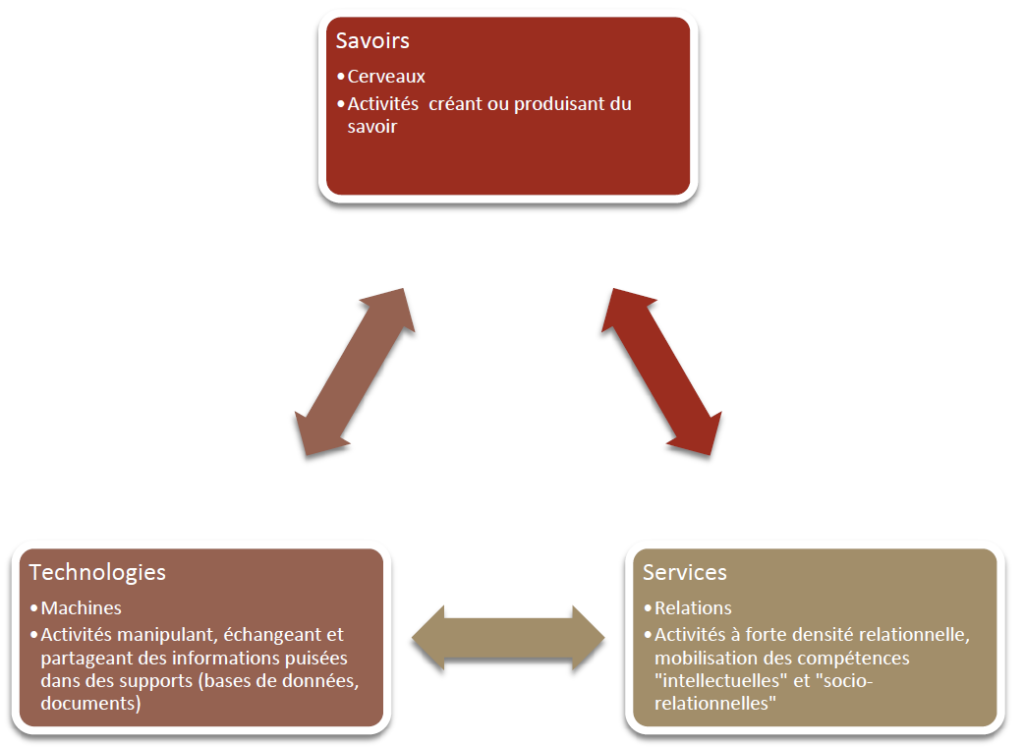

Ces termes reflètent l’évolution de l’économie dans un environnement globalisé et de compétition accrue. Elle nécessite une capacité d’adaptation rapide à un environnement complexe et turbulent. L’avenir des entreprises est déterminé par la capacité de celles-ci à innover en permanence. Cette nouvelle dynamique économique est, comme l’indique Jean-Pierre Bouchez4, « articulée et structurée autour de 3 pôles largement dominants en forte interaction les uns par rapport aux autres » :

Le savoir prend une part de plus en plus considérable dans l’économie. La part croissante du capital intangible, l’expansion continue des industries de l’information et de la connaissance, l’augmentation du ratio des travailleurs hautement qualifiés dans l’emploi total, sont l’expression de la part prise par le savoir dans l’économie.

Par exemple, la société IBM est représentative de cette mutation. Historiquement entreprise industrielle de fabrication de micro-ordinateurs, elle a pris un virage stratégique vers le conseil et les services en cédant le segment des micro-ordinateurs (de bureau et portables) à Lenovo et en acquérant PricewaterhouseCoopers Consulting et en continuant à concevoir des solutions technologiques.

Le savoir en tant que capital intangible prend toute sa place dans la croissance économique, soit. Mais alors, comment mesure-t’on le savoir au niveau économique? Comment faire pour le mesurer au niveau de l’entreprise elle-même?

L’économie du savoir

Il n’existe pas de théorie économique du savoir. Peter Drucker5 précise même qu’ « on ne comprend pas très bien comment le savoir remplit son rôle de ressource économique. (…) Cette théorie [économique] nous fait défaut. Elle seule pourrait expliquer l’état présent de l’économie. Elle seule peut expliquer la croissance. Elle seule peut expliquer l’innovation. Elle seule peut expliquer comment fonctionne l’économie japonaise, et surtout pourquoi elle marche si bien. Elle seule peut expliquer pourquoi notamment dans les industries de haute technologie, un nouveau venu peut rafler un marché et balayer tous ses concurrents presque du jour au lendemain – comme l’ont fait les Japonais avec leur électronique grand public et aux États-Unis, avec leurs automobiles. Rien jusqu’à présent n’annonce la venue d’un Adam Smith ou d’un David Ricardo du savoir. »5

(Drucker, 1993) – Au-delà du capitalisme – la métamorphose de cette fin de siècle, p.197

Pour Peter Drucker, « la concurrence imparfaite » qui « est la règle dans le monde réel » (thèse fondamentale de la « concurrence pure et parfaite ») « est l’effet de facteurs extérieurs (monopoles, brevets, interventions de l’État) »; dans le cas de l’économie du savoir, les avantages obtenus et exploités grâce au savoir sont cumulés grâce à la « courbe d’apprentissage, ce qui les rend permanents et irréversibles » pour l’entreprise. Il semble qu’il y ait donc « concurrence imparfaite inhérente à l’économie du savoir elle-même »5 ( p.198).

Il évoque également que l’économie du savoir n’est pas déterminée ni par la consommation, ni par l’investissement.

Peter Drucker évoque le fait que les trois sortes de savoirs (amélioration continue du procédé, développement de nouveaux procédés, innovation) ont des « caractéristiques économiques différentes », comme leur coût et leur impact. Elles sont « qualitativement différentes »5 ( p.199 ).

Il est donc impossible de les quantifier. On peut cependant évaluer le coût pour le produire et le distribuer. Le rendement du savoir, c’est-à-dire ce qu’il produit, n’est pas mesurable. De plus, la quantité de savoir n’est pas aussi importante que la qualité, c’est-à-dire sa productivité.

Le savoir n’est pas quantifiable, soit. Mais comment mesurer sa valeur au niveau de l’entreprise elle-même ?

Le capital intangible

D’un côté, les chefs d’entreprise sont en mesure d’identifier les coûts très rapidement ; ils figurent dans le compte d’exploitation.

De l’autre, la mesure de l’effet des investissements pour capitaliser les savoirs dans le but d’innover, ne peut être constatée qu’a posteriori. La mesure effective est indirecte, par la croissance du chiffre d’affaire, ou dans la mesure de l’écart entre la valeur de marché et la valeur comptable. Les seuls contextes comptables où la valeur de biens intangibles apparaît sont très limités : il s’agit des immobilisations incorporelles comme :

- les frais de recherche, comptabilisés en charges et évalués en respectant le principe de prudence (caractère aléatoire de l’activité)

- les coûts de développement, comptabilisés à l’actif, en respectant des contraintes fortes de visibilité sur la réussite du projet et son coût

- les brevets, licences, marques et procédés, qui se vendent et s’achètent.

Faire figurer dans le bilan le savoir collectif comme actif intangible est non seulement difficile (la mesure du savoir est pratiquement impossible (voir chapitre précédent) et non voulue. En effet, la mise en œuvre de nouvelles règles comptables aurait comme effet de gonfler le résultat d’exploitation et la fiscalité pour l’entreprise.

La mesure du savoir est donc indirecte. On distingue le savoir tangible (identifiable) et intangible, le fait qu’il soit mesurable par la création d’une norme ou non².

(Carluer, 2009) Management et économie du savoir², p.106

Les gains tangibles mesurables d’une manière indirecte seraient par exemple, l’économie dans l’utilisation de matières premières, sur le budget transport, l’augmentation de la qualité des produits, la diminution du risque de responsabilité en raison de produits défectueux. Les gains tangibles délicats à mesurer sont le goodwill ou la marque.

Les gains intangibles seraient la satisfaction client, l’efficacité des réunions internes, la compétence des employés.

Frédéric Carluer indique que « les méthodes de mesure suivantes sont le plus souvent adoptées :

- Gains tangibles et mesurables : obtenus par la comptabilité (marge sur affaire…) ;

- Gains intangibles et mesurables : définir une mesure (nombre de dossiers traités, réunions, documents produits, satisfaction des clients…) ;

- Gains tangibles et non mesurables : Mise en place d’un tableau de bord prospectif (problèmes résolus…) ;

- Gains intangibles et non mesurables : moyens de mesure qualitatifs : ambiance dans l’entreprise ou « métrique » du capital social (Social Network Analysis visant à évaluer la densité des liens entre les personnes)…»

(Carluer, 2009) Management et économie du savoir², p.107

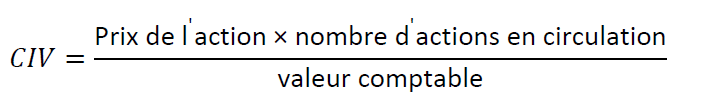

La mesure de la valeur intangible du capital dans le modèle macroéconomique est résumé par le ratio CIV (Calculating Intangible Value) qui correspond à l’estimation du ratio des actifs immatériels (ou actifs intangibles) de l’entreprise (selon L. Edvinsson et M. Malone 6 ) :

Ce ratio permet de comparer des entreprises du même secteur d’activité, et donne une mesure du capital humain ou du capital d’innovation en particulier pour les entreprises de nouvelle technologie.

Nous pouvons illustrer cette mutation profonde des entreprises qui créent le plus de richesse avec cette citation de Craig Symons :

“Today, more than 85% of a typical SP500 company’s market value is the result of intangible assets. For many companies, the bulk of these intangibles assets is its people, its human capital. It no longer what you own that counts but what you know”

Le savoir est donc une ressource indispensable pour l’entreprise, qui est mesurable. Mais, quel est son impact sur l’innovation et la productivité?

Le savoir comme ressource économique clé

Peter Drucker 5 insiste sur le fait que le savoir « est et sera la ressource économique de base. La valeur est créée désormais par la productivité et l’innovation qui sont toutes les deux des applications du savoir au travail ».

(Drucker, 1993), traduit par Jacques Fontaine : « Au-delà du capitalisme – La métamorphose de cette fin de siècle 5 », p. 16

Le savoir est donc la ressource clé économique. C’est lui qui permet d’agir sur l’amélioration de la productivité et l’innovation.

« Le savoir formalisé est considéré désormais comme la ressource clé, à la fois pour l’individu et pour l’économie. Aujourd’hui, le savoir est la seule ressource qui compte. Les facteurs de production traditionnels, la terre, (c’est-à-dire les ressources naturelles), le travail et le capital n’ont pas disparu, mais sont passés au second rang. On peut se les procurer, et facilement, pourvu qu’on ait le savoir. Et le savoir […], est devenu une utilité économique, en tant que moyen d’obtenir des résultats dans les domaines économique et social. Qu’on les juge souhaitables ou pas, ces développements répondent à un changement irréversible : maintenant, le savoir s’applique au savoir lui-même. […] Une autre application systématique et intentionnelle du savoir, c’est aussi de définir quel nouveau savoir doit être recherché, […] en d’autres termes, appliquer le savoir à l’innovation systématique. » 5

(Drucker, 1993), traduit par Jacques Fontaine : « Au-delà du capitalisme – La métamorphose de cette fin de siècle 5 », p. 51

La croissance du futur est portée par le capitalisme cognitif, reflet de l’incorporation des savoirs dans la conception des produits et services.

Les travailleurs du savoir constituent les forces vives qui permettent la création de richesses et de valeur. Davenport précise que « les knowledge workers sont les locomotives qui tirent nos économies. Ils sont à l’origine de la croissance, des innovations, des prises de décision. Notre prospérité dépend de leur efficacité. »

(Davenport, 2005) : L’ère des “knowledge workers” – Les Echos, l’Art du Management 2/10 – 20 octobre 2005

Le savoir est une ressource clé pour innover et améliorer la productivité. Nous avons établi que le contexte économique global est en mutation profonde et intègre le savoir comme levier de croissance. Mais quelles sont les clés pour la réussite de la compétitivité actuelle et future? Dans quelle situation l’innovation en s’appuyant sur le savoir est essentielle?

L’innovation ou la mort

Historiquement, le modèle de spécialisation du travail et de compartimentation de l’entreprise a fonctionné, et ceci depuis longtemps. Il a engendré des gains de productivité considérables, lorsque la production de masse était la règle. Le jeu concurrentiel consistait à rechercher la maîtrise des coûts et la recherche de productivité des différents compartiments de l’entreprise.

La chasse aux coûts a limité les échanges informels qualifiés de « non productifs ». Ils sont progressivement devenus des relations contractuelles de type client-fournisseur au sein même de l’entreprise. Le sens traditionnel du client s’est perdu : pour chaque collaborateur, le client est devenu un autre département de l’entreprise, du fait de ces relations contractuelles. Le but de chaque collaborateur ou de chaque département de l’entreprise n’était plus orienté vers le client externe à l’entreprise. L’offre et les avantages concurrentiels sur les marchés perdaient alors en compétitivité.

La mise en œuvre de processus ont permis de formaliser les rapports entre les différents départements de l’entreprise par une codification systématique des flux d’informations. Cette codification a participé à cristalliser les relations contractuelles internes.

Cependant, lorsque l’offre sur les marchés est devenue abondante et fortement concurrentielle, les exigences du client de l’entreprise ont été plus pressantes. La production de masse a fait place à la différentiation retardée et la personnalisation de masse (les composants du produit sont standards, le produit fini est varié et personnalisé).

L’environnement est devenu plus complexe et changeant. La capacité d’innover, la flexibilité, l’agilité et l’adaptation aux demandes des clients sont devenues les nouvelles clés de la compétitivité. Aujourd’hui, l’entreprise dépense moins pour produire que pour convaincre le client d’acheter ses produits.

« Ce n’est pas l’espèce la plus forte qui survit, ni la plus intelligente, mais celle qui s’ajuste le plus vite aux changements extérieurs ». Charles Darwin.

Dans certains cas, l’innovation n’est pas une fin en soi. Il suffit que l’environnement de l’organisation soit stable pour que la survie de l’entreprise ne dépende pas de sa capacité à innover. Henry Mintzberg 7 précise :

« Lorsqu’une organisation se trouve dans un environnement stable et qu’elle n’a pas besoin de stratégie innovatrice, alors dans ce cas, le développement de plans stratégiques formalisés et systématiques (et des grandes lignes de stratégies) peut être tout à fait acceptable. Mais lorsque l’environnement est instable ou que l’organisation a besoin de stratégies innovatrices, alors la planification stratégique n’est certes pas la meilleure approche à l’élaboration de la stratégie, et les planificateurs n’ont pas intérêt à pousser leurs organisations à employer cette approche. »

(Mintzberg, 2010) Le management – Voyage au centre des organisations, p.107 7

La complexité et le caractère changeant de l’environnement sont relativisés, lorsqu’une entreprise puissante maîtrise son environnement. Henry Mintzberg y fait référence :

« La société s’adapte aux organisations, vastes et puissantes, contrôlées par quelques chefs dont les activités se chevauchent souvent. Croire que les organisations s’adaptent à un environnement « tumultueux » dynamique et en perpétuel changement c’est tomber dans le royaume de la fantaisie. L’environnement de la plupart des organisations puissantes est sous leur contrôle, tout à fait stable et formé d’autres organisations aux intérêts similaires ou d’autres quelles contrôlent. »

(Mintzberg, 2010) Le management – Voyage au centre des organisations, p.251 7, faisant référence à Charles Perrow, « Complex organizations : A critical essay » p.199.

En fait, tout dépend de l’écosystème dans lequel l’entreprise se situe.

Pour les entreprises puissantes qui évoluent dans un environnement stable, tant qu’il le reste, ou pour celles qui maîtrisent cet environnement, la nécessité d’innover n’est pas une priorité.

Le cas général reste cependant celui des entreprises qui s’intègrent dans un environnement changeant et de plus en plus complexe. Dans ce contexte, l’entreprise doit assimiler les changements de son environnement, ses expériences passées, ses partenariats, capitaliser son savoir pour innover et rester en vie si ce n’est réussir.

Les entreprises ont tout intérêt à intégrer les savoirs dans la conception des produits et services afin de leur donner plus de valeur ajoutée, et faire la différence avec la concurrence.

La capacité de l’entreprise à capitaliser, réutiliser et améliorer en continu ses savoirs est la clé de sa performance, de ses innovations, et de sa productivité.

Y aurait-il de nouvelles mutations à envisager pour le futur?

Vers une économie massivement collaborative

Selon (Tapscott & Williams, 2007)³, un nouveau type d’entreprises applique un changement de paradigme et ne se comporte plus comme une multinationale. Appelée « entreprise authentiquement globale », elle « s’ouvre au monde », « pratique la co-innovation avec tous et en particulier ses clients », « partage des connaissances auparavant tenues secrètes », « exploite le dynamisme de la collaboration de masse ». « L’entreprise intelligente qui sait déployer ces nouveaux modèles pour tirer parti des ressources et des talents extérieurs parviendra à des niveaux de croissance et de réussite auparavant inatteignables ».

Les principes caractéristiques de ces entreprises d’un type nouveau sont :

L’ouverture

L’entreprise communique d’une manière transparente des informations confidentielles aux partenaires, clients, salariés. L’ouverture lui permet de l’aider à se développer, de lutter contre la concurrence, et de « bâtir de vastes écosystèmes » et des « plates-formes de participation ». Ainsi, elle participe « à une idéagora globale (…), où s’échangent des millions d’idées, d’innovations et de talents d’exception (…). Elle puise dans un réservoir transnational d’idées dont le potentiel dépasse de loin ses capacités internes. »

(Tapscott & Williams, 2007) illustrent cet argumentaire avec l’exemple de Procter & Gamble, p.319³

La collaboration, ou la production par les pairs

Les exemples emblématiques de Linux et de Wikipedia reflètent l’apparition d’un nouveau mode de production. La « ‘production collaborative’ ou ‘production par les pairs’ (…) exploite l’adresse, l’ingéniosité et l’intelligence humaine avec une efficacité inouïe jusqu’à ce jour (…). Des projets auto-organisés (…) canalisent les efforts de milliers de personnes dispersées dans le monde (…) ». Ces entreprises mettent en accès libre un produit ou participent à une communauté de production collaborative. Pour que la production fonctionne, elles doivent « prévoir des contrôles et des processus collaboratifs pour éliminer les contributions de faible qualité et pour procéder à l’assemblage du produit final ».

(Tapscott & Williams, 2007) « Wikinomics. Comment l’intelligence collaborative bouleverse l’économie », p.321-323³.

Le partage

La propriété intellectuelle fait l’objet d’une nouvelle répartition, entre la propriété et l’accès libre. Les entreprises modifient cette répartition lorsque la stimulation de l’innovation est rendue nécessaire en faisant appel aux écosystèmes externes à l’entreprise :

- le partage open-source pour apporter la créativité et les compétences nécessaires ;

- la réduction de coûts R&D et le rassemblement des compétences plus avantageuses que la conservation des droits exclusifs de la propriété intellectuelle ;

- l’appel à des compétences externes pour résoudre un problème précis ;

- la mise en œuvre d’une plate-forme ouverte favorisant l’innovation.

L’action globale

L’entreprise authentiquement globale ne connait pas de frontières, ni structurelle, ni régionale. Elle construit des écosystèmes globaux pour concevoir, assembler et distribuer des produits sur toute la planète, fait appel à des ressources et des capacités à l’échelle mondiale. L’émergence de standards informatiques ouverts facilite le fonctionnement des entreprises de ce type, qui intègre les meilleurs composants et relie les meilleurs talents en provenance d’horizons géographiques différents. L’externalisation est un moyen d’acquérir rapidité, innovations et connaissances et n’est plus une simple ficelle de compression des coûts.

Les principes d’ouverture, de collaboration, de partage avec des écosystèmes extérieurs à l’organisation permettent l’émergence d’entreprises globales qui maximisent l’efficacité de leurs innovations, l’exploitation des talents et des idées, avec l’aide de la technologie informatique.

Conclusion

Le savoir, et la capacité des entreprises à le capitaliser et le réutiliser, est une clé essentielle pour la performance, l’innovation et les gains de productivité. Pour survivre dans un environnement changeant et complexe, les entreprises investissent massivement dans la capitalisation des savoirs, mais doivent se préparer au changement de paradigme vers l’économie massivement collaborative, en étant plus transparentes, dans l’ouverture, le partage et la co-construction des écosystèmes pour puiser au delà de ses capacités internes, la production collaborative dans l’ouverture avec l’extérieur, le partage, en agissant mondialement pour faire appel aux ressources et aux capacités à l’échelle mondiale.

Ce qu’il faut retenir

- L’économie suit des cycles longs de croissance qui sont consécutifs à des innovations technologiques majeures

- Le cycle en cours est lié à la mutation vers le capitalisme du savoir, ou capitalisme cognitif

- Les savoirs sont intégrés dans la conception des produits et services, dans une économie post-industrielle numérique

- Les savoirs capitalisés et utilisés sont les leviers des gains de productivité et de l’innovation

- L’avenir des entreprises est déterminé par la capacité de celles-ci à innover en s’appuyant sur les 3 pôles : Savoirs, Services, Technologies

- Le savoir n’est pas quantifiable dans l’économie.

- Dans les entreprises, le savoir est un capital intangible et il constitue la plus grande part de la richesse créée aujourd’hui dans l’économie

- La capacité de l’entreprise à capitaliser, réutiliser et améliorer en continu ses savoirs est la clé de sa performance, de ses innovations, et de sa productivité.

- Dans un environnement changeant et complexe, l’innovation, les gains de productivité et l’intégration des savoirs est indispensable à la survie de l’entreprise.

- Le nouveau paradigme d’ouverture, de collaboration, de partage avec des écosystèmes extérieurs à l’organisation permettent l’émergence d’entreprises globales qui maximisent l’efficacité de leurs innovations, l’exploitation des talents et des idées, avec l’aide de la technologie informatique.

Stéphane ROSSIGNOL.

(1) (Bouchez, Le management invisible – Autour des travailleurs du savoir, 2008)

(2) (Carluer, 2009) Management et économie du savoir.

(4) (Bouchez, 2004) Les nouveaux travailleurs du savoir: Knowledge workers

(7) (Mintzberg, 2010) Le management – Voyage au centre des organisations